Digitalisierung – Veränderung gezielt forcieren

Digitalisierung wird mal als universeller Heilsbringer gefeiert, um an anderer Stelle als Damoklesschwert im Raum zu schweben. In erster Linie stellt Digitalisierung neue informationstechnologische Möglichkeiten zur Verfügung. In einer dreiteiligen Blog-Serie gibt Andreas Middelmann Denkanstöße, wie diese Möglichkeiten aussehen können.

Digitalisierung heißt höher, schneller, weiter – besser?

Nostalgie ist kein Geschäftsmodell – so pointierte Journalist und Autor Gabor Steingart vor einiger Zeit treffend in seinem Morning Briefing im Handelsblatt. Dabei bezog er sich zwar speziell auf Veränderungen in der Medienbranche, die Aussage besitzt jedoch auch allgemein Gültigkeit in Bezug auf Digitalisierung. Anders ausgedrückt – digitale Transformation ist nur in zweiter Linie digital, bedeutet zunächst und vornehmlich aber Transformation.

Wahr ist deshalb auch: Digitalisierung ermöglicht neue Geschäftsmodelle, ist selbst aber keines. Digitalisierung ist einerseits Auslöser und Anlass zur Transformation und tendenziell ist die Wahrnehmung die einer gewissen Unausweichlichkeit, bisweilen gepaart mit der Sorge, den Anschluss zu verpassen und abgehängt zu werden. Gleichzeitig ist Digitalisierung, als Sammelbegriff informationstechnologischer Entwicklung, vor allem aber auch Vehikel, um Transformation zu erfassen und zu realisieren. In Folge exponentiell gesteigerter Rechenleistung und Speicherkapazität ist die technologische Befähigung, immer größere Datenmengen besser zu vernetzen, schneller zur Kenntnisgewinnung und zur automatisierten Handlungsauslösung zu verarbeiten, zunehmend ein Teilhabe-Kriterium am globalen Markt. Obwohl die Skalierbarkeit durch technologischen Fortschritt also gleichzeitig Grundlage und (zumindest empfundener) Zwang zur der Digitalisierung ist, geht es bei digitaler Transformation weniger darum, dieselben Aufgaben auf dieselbe Art und Weise – nur eben schneller – zu erfüllen, sondern vor allem darum, neue Ansätze zur Lösung zu realisieren und in letzter Konsequenz neue Aufgabestellungen zu identifizieren. Es geht also nicht um mehr und schneller, sondern tatsächlich schlicht um anders.

Digitalisierung ist ein Gesamtwerk: Zwischen Optimierung und Fragmentierung

Oftmals wird Digitalisierung in einem Atemzug mit Prozessoptimierung genannt. Obwohl sich diese Bestrebungen bedingen (können), ist es doch wichtig, diese nicht miteinander gleichzusetzen. In der Prozessanalyse ist die Differenzierung zwischen zwei generischen Optimierungsmotiven weit verbreitet. Das erste Motiv konzentriert sich auf das Intensivieren der top-line Prozesse, sprich das Maximieren von Umsätzen, also Erlösen aus dem operativen Geschäft. Das zweite Motiv im Gegensatz dazu hat das Verschlanken von bottom-line Prozessen im Blick, bei denen es primär darum geht, Kosten zu minimieren. Es gibt somit diametrale Ansatzpunkte zur Optimierung. Insbesondere im Dienstleistungssektor verschwimmt die Grenze allerdings zunehmend durch den Anspruch, Prozesse nicht länger einzeln und isoliert voneinander, sondern integriert und als übergreifenden Workflow zu betrachten. So lässt sich beispielsweise argumentieren, dass eine Senkung des administrativen Aufwands in der Auftrags- und Angebotserstellung durch Automatisierung nicht nur direkt Kosten minimiert, sondern indirekt auch Kapazitäten für vertriebliche Aktivitäten – nebst der Beschleunigung dieser – und somit zur potentiellen Umsatzsteigerung freisetzt.

In Wahrheit ist tatsächliche Verbesserung eines Prozesses bisweilen der erste Kollateralschaden vieler Digitalisierungsinitiativen. Wie Ingo Radermacher in seinem Buch „Digitalisierung Selbst Denken“ zitiert, ergibt die Digitalisierung eines Schrott-Prozesses, auch nicht mehr als einen digitalen Schrott-Prozess. Will heißen: Die Digitalisierung eines Prozesses, der nicht auf das Geschäftsmodell ausgerichteten ist, bringt in der Regel auch in digitaler Form keinen wirklichen Mehrwert. Im Gegenteil kann die Digitalisierung eines in der Vergangenheit stehengebliebenen Prozesses sogar tatsächliche Optimierungspotentiale verschleiern, da der Druck, etablierte Gewohnheiten zu hinterfragen und aufzugeben, vordergründig maskiert wird. So scheint ein digital gestalteter Prozess erst einmal beschleunigt oder effizienter, ist dadurch aber tatsächlich nicht zwingend zielführender geworden. Erfolgreiche Digitalisierung digitalisiert also nicht einfach bestehende Prozesse, sondern hinterfragt, ändert und rendert Bestehendes möglicherweise sogar obsolet. Es geht deshalb bei der Veränderung nicht um „höher, schneller, weiter“ und auch nicht nur um „neue Ansätze“ und „neue Wege“ per se, sondern vor allem um eine bewusste (neue) Zielausrichtung.

Digitalisierung braucht Fokus

Oft wird Digitalisierung als Zug versinnbildlicht, der ohne denjenigen abfährt, der nicht rechtzeitig aufspringt. Dennoch gilt es mindestens genauso, das Verständnis dafür zu schärfen, Veränderung nicht zu überstürzen und blind aktuellen Trends und Hypes hinterher zu hetzen. Vielmehr gilt es, ständig den Fühler am Zeitgeist und an neuen Möglichkeiten zu haben, diese aber strukturiert inhaltlich und im eigenen Kontext zu bewerten.

Dabei braucht es vor allem: Fokus. Blinde Digitalisierungswut überreizt schnell die Kapazität einer Organisation zur Veränderung und ist somit weder zielführend noch tragfähig – deshalb ist Aktionismus oft mindestens genauso kontraproduktiv wie Schockstarre im Angesicht nötigen Wandels. Weder muss Digitalisierung umfassend sein, noch darf sie zum Selbstzweck und aus Prinzip umfassend erzwungen werden. Es geht nicht darum, an allen Ecken und Enden ein digitales Konzept überzustülpen. (Gleichzeitige) Veränderung an allen Ecken und Enden endet oftmals in einer Sackgasse. Stattdessen ist das zentrale Erfolgskriterium digitaler Transformation die gezielte Identifizierung von Potenzialen, an denen Digitalisierung signifikanten Mehrwert bewirkt und dann die konsequente und radikale Realisierung dieser Potenziale.

Digitalisierung beginnt mit der Umwandlung beziehungsweise Überführung eines Geschäftsmodells in ein digitales Geschäftsmodell. In welchem Datenraum – das heißt eigene, verarbeitete und vernetzte Daten – bewege ich mich? Wie kann ich auf dieser Datenbasis einen Mehrwert für Kunden erzielen? Ergibt sich daraus eine Änderung oder sogar Neudefinition meines Geschäftsfeldes und Kundenzielgruppe? Das kann implizieren, das bestehende Geschäftsmodell komplett neu zu definieren, muss es aber nicht. Öfter geht es darum, bestehendes gezielt zu erweitern, zu ergänzen oder auch zu verschlanken. Vielleicht geht es bei der Digitalisierung eines Geschäftsmodells weniger um eine Neu-Definition, als vielmehr um eine Re-Fokussierung? Totale und umfassende digitale Transformation ist eine vergeblich gesuchte Eierlegende Wollmilchsau. Auch Digitalisierung dient in den seltensten Fällen der gesamten vertikalen und horizontalen Integration einer Wertschöpfungskette. Viel mehr zeigen Beispiele wie Facebook (ohne eigenen Content), Airbnb (ohne eigene Immobilien) oder Uber (ohne eigene Mobilität), dass Digitalisierung dort den größten Mehrwert schafft, wo sie über die eigenen Unternehmensgrenzen hinweg Assets in einer Wertschöpfungskette vernetzt und Unternehmen sich exklusiv darauf konzentrieren, ihre Stärken darin zur Geltung zu bringen.

Digitalisierung als Medium der Prozessoptimierung

Nach der grundsätzlichen Überführung des Geschäftsmodells in ein digitalisiertes Werttreibermodell, stellt sich in der Konsequenz dann die Frage danach, wie die eigenen Prozesse gestaltet sein müssen, um diesen Mehrwert bestmöglich zu realisieren. Welche Prozesse sind es, die mich stark machen und im Vergleich meine Konkurrenz? Die Analyse ist sowohl inwärts, als auch auswärts gewandt und bemüht eine Kombination aus technologischem und prozessualem Ansatz. Dabei ist vor allem wichtig, Technologie als Medium, nicht als Endprodukt zu begreifen. Die Umsetzung eines digitalisierten Geschäftsmodells muss deshalb auch auf Prozessebene einer inhaltlichen Überlegung basieren und darauf, diese (neu) auf das Geschäftsmodell auszurichten. Den optimierten Prozess zu digitalisieren ist somit eigentlich weniger der erste, sondern eher der letzte Schritt, der notwendig sein kann, um das Geschäftsmodell konkurrenzfähig zu gestalten. Für sich genommen ist er allerdings nicht ausreichend.

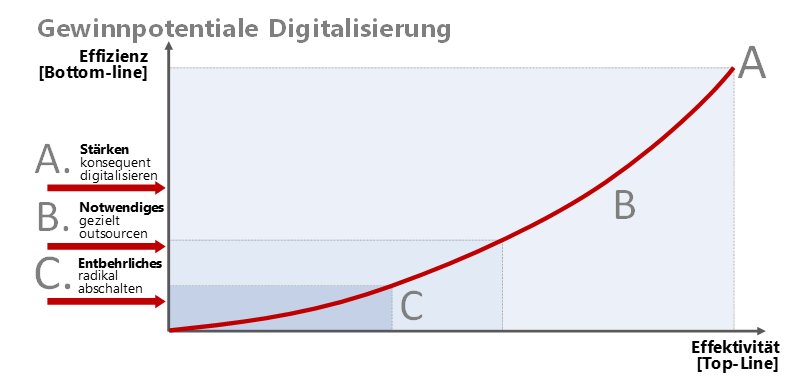

Gewinnpotenziale der Digitalisierung

Es gilt, alles daran zu setzen, einen Vorsprung durch das Ausbauen der eigenen Stärken im Digitalen Kontext zu erzielen. Um alle Ressourcen darauf verwenden zu können, wird Notwendiges, indem jedoch für sich selbst genommen kein Wettbewerbsvorteil erzielt werden kann, somit – ein professionelles Vendor Management vorausgesetzt – konsequent ausgelagert. Das können beispielsweise Basis- und Infrastrukturaufgaben in der IT sein, die in die Cloud abgegeben werden. Vor allem Artefakte ohne konkreten Beitrag zum Mehrwert werden darüber hinaus konsequent abgeschaltet. Generell betrifft dies häufig historisch gewachsene Prozesse, bei deren nüchterner Betrachtung sich kaum mehr Verwendungszweck offenbart, außer sich gegenseitig zu stützen.

Ziel und Weg der Digitalisierung in der eigenen Hand

Digitalisierung bedeutet Veränderung auf Basis informationstechnologischer Fortschritte. Damit diese Veränderung aber auch eine wirkliche Verbesserung bewirkt, muss diese bewusst gesteuert und fokussiert umgesetzt werden. Während die sprichwörtliche goldene Mitte in der gezielten Kombination digitaler und analoger Prozesse liegen kann, dürfen Potenziale, einmal erkannt, nicht verschleppt werden, sondern müssen, ob der in der Natur von Digitalisierung liegenden Schnelllebigkeit, entschieden und mit dem Fokus auf dem schnellen Erreichen von Ergebnissen angegangen werden. Im Digitalisierungsdschungel sind es also weder Pauschal-Keulen noch das Abernten von Digitalisierungs-Inkrementen á la „papierloses Office – alles gleich, nur als PDF“, die als tief hängende Früchte einen seichten Digitalisierungs-Einstieg darstellen sollen, sondern zielgerichtetes, informiertes und entschlossenes Handeln, das den „Fittesten“ ausmacht.

Von Team #valantic Digital Finance